| 赤膚焼は1590年頃(天正10年代)大和郡山城主であった大和大納言豊臣秀長が、尾張の常滑(とこなめ)から陶工の与九郎を招いて、五条山独自の登窯を開かせたのが始まりといわれています。与九郎のその後は明らかではありませんが、江戸期になって千利休や古田織部と供に天下三大茶人の1人である小堀遠州や京都の工人仁清(にんせん)が巡歴して来て、土地の工人の指導にあたりました。 バス停「赤膚山」からちょっと戻って東へ向かうと五条山天神社の隣に赤膚窯「大塩正人」、更に東隣に「古瀬窯」があります。今の窯は、1780年代(天明年間)治兵衛(古瀬堯三の祖)が京都から五条山に入山して郡山城主柳澤保光{堯山(ぎょうざん)}の意向を受けて再興し、藩の御用窯として1790年頃(寛政年代)堯山から「赤ハタ」窯印を拝領し、遠州七窯{静岡の志戸呂焼、滋賀の膳所焼、赤膚焼、京都の朝日焼、兵庫の古曽部焼、福岡の高取焼と上野(あがの)焼}の1つとして世間に知られ、1840年頃(天保年間)柏屋武兵衛、一名奥田木白(もくはく)らの名工が出て、奈良絵風茶碗で有名になりました。 【本案内文はナビ役文章から拝借】 |

|||

奈良交通 赤膚山バス停 |

赤膚山元窯(古瀬窯)玄関 |

玄関先の商品数々 |

現在使用中の のぼり窯の一つ |

当窯の祖・治平衛 の銅像 |

五条山天神社の 隣に建つ大塩正人窯 |

五条山天神社入口 |

登弥神社本殿 |

右に説明文 |

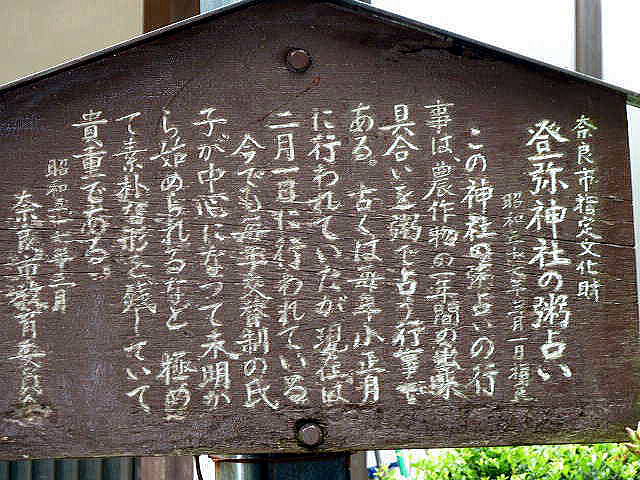

奈良市指定文化財 登弥神社の粥占い この神社の粥占いの行事は農作物の一年間の出来具合を粥で占う行事である。 古くは毎年小正月に行われていたが現在は二月一日に行われている。 今でも毎年交代制の氏子が中心になって未明から始められるなど極めて素朴な形を残していて貴重である。 昭和三十七年三月 奈良市教育委員会 |

登弥神社本殿 |

登弥神社山門 |

古代の物部氏権勢を示す? |

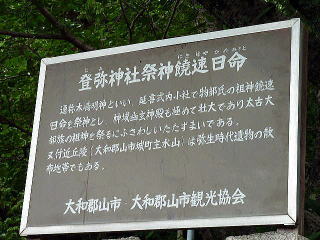

登弥神社祭神饒速日命 通称木島明神といい、延喜式内小社で物部氏の祖神 饒速日命を祭神とし、神域幽玄殿も極めて壮大であり太古大部族の祖神を祭るにふさわしいたたずまいである。又、付近丘陵(大和郡山市城町主水山)は弥生時代遺物の散布地帯でもある。 大和郡山市・大和郡山市観光協会 |

富雄川にかかる登弥橋 |

裏手側から入った大和民俗公園のしょうぶ池他を示す案内板 |

たわわに実っていた 梅の実数々 |

今回参加者と 久しぶりに顔を 見せたシニアの 一人と談笑 |

大和民俗公園から 帰途のバス停へ |

民俗公園玄関 |